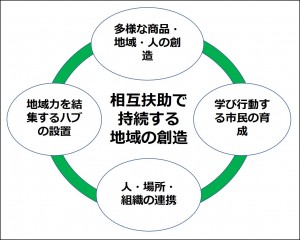

相互扶助で持続する地域の創造

大正期までは蚕+製糸業という大産業で、地方の経営者が所得分配を握っていたため、稼いだ金が地域内で廻り地方も豊かだった。しかし現在は大都市の本社が所得を握り、都市で所得が廻るだけで都市と地方の格差が生じている。

新しい資本主義がどのようなものなのか想像の域は出ないが、「格差」「分配」といったキーワードが乱発ぎみだ。個人の営利追求を是とする「新自由主義」は、個人所得を筆頭に都市と地方、地方間で格差を生じさせた。

そうした状況の中、新型コロナの蔓延により産業、医療、教育そして日常が変貌し、人々の生き方や考え方さえも変えるインパクトとなった。世界を蹂躙したコロナ禍の被害は甚大で、経済が元に戻るまでに相当な時間が掛かるだろう。

コロナ禍をポジティブに捉えれば、農村が生き残るためのチャンスがきている。分かっていても変えられなかった人や組織、コミュニティなどを大胆に見直し、次世代の羅針盤を改めて創ることが大切だろう。

■叡智を次世代につなぐ

昨日までの正解は、もう明日の正解ではない。このままでは行財政が破綻傾向となり、安心・安全・快適な生活への投資が減少していくだろう。

次世代の担い手であったはずの若者は「ふるさと」に帰ってこない。そうした中で、地方は亀のごとく動かず餌を待っているだけで、国の生活保護を受けているように感じてしまう。

全国各地で住民が「辺鄙なところに」、「ここには何も無い」と、暗にこんなところに良く来るねとのフレーズが口端に出てくる。地域資源を共有する機会に恵まれていれば、出てこない言葉であり残念でならない。今、必要なのは豊かな生活を維持するため、農村で自ら学び実践する学びあう土壌を創ることだ。

連綿と培った学びと他者を温かく受け入れる風土は、長い地域の積み重ねであり他地域への汎用化が困難だ。この地域オリジナルを保護し、価値創造を行う人材を創出が急務である。

農山漁村の課題解決には、地区が自立するための機能と役割を有し、互いに補完し合う関係が必要である。そのためには地区の現状を再確認し、共に学び、学びを共有する。それを「風土が持つ力」として、活かす仕組みを考えることだ。

初手として自分たちが暮らす地域はどのような特性を持っているか、地域が持つ強みや弱みなどを最低限の共通認識として明らかにすることが求められる。

図は相互扶助で持続する社会をイメージしたものだが、4つの項目を柱に相互扶助で持続する農村を考えていただきたい。

そして将来、自分たちが暮らす農村でどのような暮らしや仕事をしていきたいのか、子どもから高齢者、女性みんなで将来像を描き、拠点活用を通じて集落や地区のコミュニティの活力向上を図ることができれば農村地域の元気創造に繋がり、持続する社会の素ができるだろう。

地域の叡智は個人の技や風習、記憶、誇りなど触れられない「見えない資源」である。そうした資源は、地域の高齢者が空気の一部として持っている。

ゆえに「人」から「地域の宝」を掘り起こすことが重要となる。農村地域の総体的な棚卸しをしてリサイクル・リユースを行い、様々なモノやコトを明確に伝達することで我が農村が再認識されるだろう。

自分がやらなくても誰かがやってくれるなどとは考えないことだ。

■むらが歩んできた道を見つめる

牛の開腹手術を偶然見た中学生男子が「将来は農業をやりたい」と手紙をくれた。不登校だという女子中学生も「高校に行きたいから、二学期はがんばって学校に行くからね」とそっと誓った。教育旅行のホームステイ農家は「百姓はいいよー。今なら胸を張って言える」と話をしてくれた。

遺伝子レベルの操作に至った農業技術やIT技術の目覚ましい進歩で、たしかに労働時間やコスト削減、収量増など農業そのものに多大な貢献をするだろう。しかし「農業の生産性向上により、他産業従事者並みの所得向上」を謳い文句に、ひたすら稼ぎを追求した農業に意識が行きすぎていたのではなかろうか。

現在も国や社会の都合に踊らされている農村だが、その中で常に「このまちに子どもは残るか」という大テーマを引きづりつつ、それでも尚、農村はかたくなに土に生きている。

我々は「人として豊かに生きる」とは何かとの問いかけに対して「むら」が歩んできた道からもう一度、学び取ることが必要だ。

私の地元にある下伊那農業高等学校の校歌にこんな一節がある。「ああ生まれては土にあり、人ことごとく直くして、本業永久に栄ゆべき、農は平和のお骨なり」

今、考えなければならない農業農村づくりのヒントが、この校歌が顕わしている。

■「小規模多機能自治」組織づくり

日本の「むら社会」は一人一人の暮らしに直結する「むらの仕事」を、全員で分担する相互扶助の集落運営が稲作の伝播と並行して広がっていった。筆者自身も子どもの頃から親の代理で、共同での山作業から道や川の維持を行う「結い」に参加していた。

ともすれば古い「しきたり」と見られるが、常に自然と向き合い厳しい環境で暮らし続けるための制度として必要であったのだ。

しかし高度経済成長とともに、行政は過剰サービス業となり、コミュニティの常識であった「しきたり」は簡素化されていった。子どもたちはテレビなどのメディアの普及で都会生活を夢見て、むらから消えていった。

多くの市町村統計では自治体全体か、もしくは合併前の区域での人口統計しか公表していないが、広域合併が進展した行政で地域内移動が必ず起きており、自治体内でも集中と過疎が顕著となっている。変化の大きい集落コミュニティの現状は見逃しやすく、危険水域かもしれない集落の状況を把握せずに、施策を展開していると本物の消滅自治体になりかねない。

島根県雲南市をモデルに全国各地で「小規模多機能自治」の取り組みが行われている。

雲南市は30の交流センターを拠点として「地域自主組織」が組織し、安心安全の確保や歴史文化の活用、持続可能性の確保の3つの視点から、自ら地域課題の解決をするため、住民自治を実践している。この「地域自主組織」は「地縁コミュニティ」を基礎に課題解決型の住民自治を行う組織であり、旧まちむらの独自性と自立を促している。

スティーブ・ジョブズは「行動する愚かな者であれ」と語ったが、動かなくなると気力が落ち、体力もなくなるように、地域も動かないと衰え、自ら歩けなくなる。

だからこそ農村の未来を成り行きに委ねることなく、住民全員で力を合せて新たなコミュニティをつくり出すことが求められる。

そして農村地域に埋没しているニーズやウォンツを掘り起こしつつ、農村経営の理念を共有し、その基盤づくりを進めるため、住民と産・官・学・金を結びつけ地域の「協創の場」を構築していくことが重要であろう。

■生き残るための「むらづくり」

江戸の城下町では何かを創り出そうとするとき、人々が集まり「連」というグループを結成した。その連はいわゆる公的組織でなく大きくても20人以下で、一つの組織が大きくなることを良しとはしていなかったようだ。そのため必然的に小さな組織が増えたが、面白いことに各連のリーダーがコーディネーター的な役割を受け持つことで、他の連とも交流していき大きなうねりを創り出していた。

ドイツには志を同じくする7人以上の構成員で設立できるフェアアインという団体(法人)が認められている。全員参加を義務づけられる活動ではなく、自らの想いを叶える自由参加型で、営利・非営利に限らず気づいた住民が賛同する仲間を集めて、気軽に法人を立ち上げている。

その中身は防災や福祉、子育て、自然保護など公的な課題解決から観光や農産物直売などの営利型、さらに個人の趣味活動と多岐に渡っているようだ。注目すべきは非営利型の財源で、自治体からの助成や寄付金、会費で賄われており税額控除がある。 このため税金を払うくらいなら寄付金ということで、日本の「ふるさと納税」と似ている。

このように地域課題に気づいた人が、自らグループを作り活動すること大切であるが、近年、外から地方を俯瞰すると、ほぼ同じ目的を持つ組織団体が複数同居しており、バラバラな取組が足の引っ張り合いを助長している。

人材や良い資源に恵まれていても、目標の共有のない組織の乱立は地域の総合力を削ぐだけだ。「船頭多くして山に登る」のことわざではないが、あらぬ方向へ地域が流れ停滞している。

こうしたことから農村の再生は、地縁集団を中心に地区間・行政間・異業種連携はもとより、NPOや諸団体、さらに人と人の「つながり」により協働のプロセスから生み出される力が不可欠となる。

これから生まれてくる子供たちが、50年後100年後に豊かな暮らしを営めるため、未来に咲く花の種を蒔くのは今である。