■廃校活用「基本のキ」

地域活性化を名目に、戦略性に欠ける華美な施設を新設する時代はすでに終わった。

しかし廃校活用には地域ごとに事情が異なるため、唯一の“正解”は存在しない。

先人たちは地区の将来と持続的な繁栄を願い、地域で最も良い場所を選んで学校を建てた。

ゆえに、たとえ廃校となったとしても自治体の中心核に存在するため、可能性は広く取り組みやすいはずだ。

「大事だから守りたい」だけでは続かない。

廃校施設を持続的に維持するためには、一定の収益確保も欠かせない。

行政の補助に依存しない自己財源の確保こそ、地域の資産を自らの意思で使いこなす力につながる。

まず重要なのは、地区住民が自然と立ち寄れる場づくりである。

集会所、サロン、カフェなど、地域の人が日常的に足を運びたくなる拠点を整えることが第一歩となる。地域の大人や子どもが集い、学び、交流する「地域の語り場・学び舎」としての役割を中心に据えるべきだ。

外来者をターゲットにした立寄施設としての収入は余録と考えることが望ましい。

この点で行政には、廃校を教育目的にしか使えない「教育財産」から、用途に自由度のある「普通財産」へと切り替える(議会の議決が必要)ことが求められる。

また、地元団体などに指定管理を委ねるのであれば、施設設置条例の変更が必要だ。

実際には、貸館時代の利用制限や低廉すぎる料金体系を条例のまま残し、指定管理者が活用に苦しむ例が後を絶たない。

民間に準じた経営を求めるなら、収益を生み出せる自由度を付与することは不可欠である。

行政が面倒を避けたり、議会の反発を懸念したりする事情もあるのだろうが、廃校にした責任を行政自身が負う姿勢を示さなければならない。

廃校とは、ただ施設を閉じることではなく、その後の地域の未来に向け、行政も住民も“腹を括る”ことを意味する。

特に、指定管理とするならば、最大限の自由度をもって地域へ託すことを強く推奨したい。

■地域を再生する拠点としての廃校活用

廃校に至るまでの過程では、学校区内で様々な葛藤があったことは想像に難くない。

だが「ふるさとの暮らし」を次世代へつなぐため、行政任せにせず、学校区の住民こそ主体的に考える必要がある。

自治体はどこも職員をギリギリまで削減しており、そこへ政府から突然降ってくる業務が重なって、日々の仕事だけで手一杯になっている。

この状況では、新しい企画に時間を割く余裕は乏しく、若手職員の学びの機会も奪われがちだ。

幹部職員が新規事業を嫌がるのは、この“リソース不足”の現実があるからだ。

さらに、内向きのオーバーコンプライアンスが組織を硬直化させ、若手が地域のために挑戦しようという意欲をそぎ落としている。

とはいえ、自治体職員が住民生活を支え育む使命を忘れてはならない。

この行政の“三すくみ”の構造は、容易には変わらない。

だからこそ、学校区の住民自身が地域の暮らしを守り、未来を創る主体となる必要がある。

私は常々、「健康な地域には欠かせない3つの健康要素」(図参照)を提示しているが、住民生活はこの3つの重なりの中にある。

いずれかが欠ければ地域は不健康となり、三つの輪そのものが縮むと「過疎・高齢化」という形で地域の病巣が表面化する。

地方では雇用の減少に伴い若者が流出し、農山漁村では従来の生業だけでは暮らせなくなっている。

人口減少によるコミュニティ機能の低下、熊の出没や風水害など災害レベルのリスク増大。

地域が抱える課題は日常生活の安心・安全を揺るがすほど深刻だ。

こうした中で、廃校の再利用は、地域コミュニティが次へ進むための貴重なチャンスとなる。

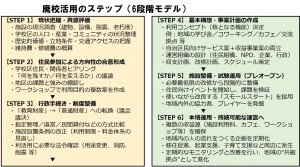

廃校を「地域を再デザインし、再生する足がかり」として位置づける。

それは、ローカルな“共創拠点”=イノベーション・コモンズをつくることであり、いまこそ地域に最も求められている役割といえる。