全国の自治体の大多数でキャッチフレーズになる「歴史、文化、自然、暮らし」。狭い 日本ですからどこも同じフレーズになるのは仕方ありませんが、この金太郎飴のような謳 い文句に疑問を抱いた方もいらっしゃるでしょう。例えば「自然豊か」など典型です。と ころが現場に行くと山は放置され、川は防護策に囲まれ、ゴミが散乱しており、違うでし ょうとツッコミを入れたくなります。 歴史文化や伝統、祭りも同様で、大義名分は抽象化しイメージだけで語っています。大 切だから残そうだけでは担い手はできません。だからといって残すためだけに税金を投入 するのも妙な感じがします。例えどれほどの価値があろうと、誇りを持っている方がいよ うと、強い支持や需要がなければ衰退するのは周知の事実です。 暮らしの変化によって在来種が外来種に駆逐されるがごとく、様々なモノやコトが消え、 新たなものが生まれているのです。 今回のテーマは「伝統技術を残すのはなんのためか」です。時代の変遷や技術革新によ り、かつては必要だったモノも現代では見向きもされなくなるケースを各地で見聞してき ました。 グローバル化が叫ばれ、需給の経済活動から片隅に追いやられた伝統技術は、トキのよ うに保護すれば良いわけではなく、文化という一面だけで測るものではないと思います。 これも一回で書ける内容ではありませんので、いずれ再登場することになるでしょう。

■綿の道、綿の歴史

オーガニック・コットンが急激に広まったのは、東日本大震災で塩害による田畑の再生か らだと思います。 日本後紀や類聚国史の記述によれば、糸 でなく木偏の棉は、延暦 18(799)年に現在 の愛知県西尾市天竹(天竺からの変化)に漂 着した崑崙人が棉栽培を三河から紀伊・淡 路・阿波・讃岐・伊予・土佐・筑前に伝え たと伝承があり、愛知県西尾市にある「天 竹神社」は「棉祖神」を主祭神として奉っ ています。

三河地方の綿栽培は、鉄砲の火縄に使用 した戦国時代の後期から盛んになり、品種改良も進み日本独自の「和綿」ができあがりま す。「和綿」は麻と比較して生地加工がしやすかったため、江戸時代にはいると三河は織物 産業としても発展していきました。 信州は高冷地で綿栽培に適さず代わりに大麻を栽培し、衣服に加工、寒さを凌いでいま したが、江戸時代に需要が高まったことで、「塩の道」は、「綿の道」ともなりました。

高齢の方であれば「衣替え」のことを、「綿抜き」「綿入れ」と言っていたことを思い出 すでしょう。近年長野県南木曽町の「ねこ」と呼ばれる背中だけの綿入れはんてんが脚光 を浴びましたが、南信州でも同じように「ねこ」をそれぞれの家で布団の真綿をリサイク ルし年寄りたちが背中に背負っていました。

本当は袖まで綿入れをしたいところを高級な 綿であり背中のみに使用していたのでしょう。信州人には木綿は貴重なもので、昔は綿入 れはんてんをお客様に着せることがもてなしのひとつであったそうです。

明治に入り安曇野市の発明家「臥雲辰致(がうん たつむね)が臥雲式紡績機(ガラ紡)を発 明、三河地方はこのガラ紡に水車を結合した水車紡績や船紡績が普及し大隆盛を極めます。 さらに大正 13(1924)年、豊田佐吉が G 型自動織機を発明し、世界の繊維産業に革命をもた らしました。

太平洋戦争時は火薬製造のため綿花栽培が行われ、豊田織機が開発した自動 織機がその先頭に立ち、機械さえ持っていればいくらでも儲かると言われた朝鮮戦争で繊 維産業は大バブルとなります。 しかし化繊の普及やアジア産の安価な綿に押され国内の繊維産業は冷え込みます。さらに、時の政府がニクソン大統領の繊維産業に対する圧力に負け、国内繊維メーカーの機械 を買い取る政策が打ち出された結果、流通の一番下にいた中小繊維組合が機械を投げ売り 廃業していきます。 東証一部上場の繊維メーカーは残りますが、紡いだ細い糸を綱渡りしてきた地場産業の 織物を始め繊維関係企業は、日本人の生活スタイルが洋式化する中で、日常着から着物が 消え、さらに婚礼の簡略化により全体のマーケットが縮小していきます。

こうした状況下、伝統的な織りや染め、あるいは下駄や小物、かんざし、帯留めなど周 辺の産業も成り立たなくなり、伝統技術の担い手が減少していきました。

実際に着物姿を 見るのは成人式と卒業式くらいで、ほぼレンタル品という事態をみれば明らかです。 全国的にも有名な友禅や紬、絞りも縮小を余儀なくされていくわけですが、生産者の思 いと裏腹に着物業界が高級路線へシフトした結果とも捉えられています。

■伊勢木綿は産業として残す

三重県は三河とともに気候、水、土、肥料(イワシ)、労働力、輸送に恵まれたため、江 戸期より綿花の大産地となり、木綿織り製造も各地に残っています。しかしそれは国県や 市町村が伝統文化を絶やさないという保存ありき、あわよくば観光資源にしたいとするも のがほとんどで、県民も木綿の一大産地であったことすら知らず、忘れられつつあります。 江戸時代より伊勢神宮の参拝土産の一 つとして売られた伊勢木綿は、戦前までは 日常着として全国の人々に愛用され、当時 の伊勢商人達の経済的基盤を作りました。

高度経済成長期、化学繊維の隆盛や生活 の洋風化など国民の暮らしの変化に伴い、 木綿の需要が落ち込み、零細の製造業者の ほとんどが廃業していきました。 現在唯一、伊勢木綿織として残る臼井織布(株)は、国内最高級の純綿糸を使用し、 昔から変わらない製法で生き残っていま す。 津市にある臼井織布㈱は、亀山市で創業した

強く撚(よ)りをかけずに綿に近い状態の糸を天然の澱粉(でん ぷん)のりで固めて、昔の機械でゆっくりと織っていくために一台 の機械で一日一反(13m)しか織れませんが、暖かく、しわにな りにくいことが伊勢木綿の特徴です。

臼井社長の話によれば、「弱撚糸」で出来上がった布は、洗うほどに糊(のり)が落ち、糸が綿に戻ろうとするので生地が柔らか くなる。一般の綿は洗えば硬くなるのに対して、洗えば洗うほど 最高の肌触りと古布のような素朴な風合い出ることが魅力だと言 います。 京都縞、黄八丈、一本カ タハ、ヤタラ格子など伊勢木綿は美しい伝統的な 縞や格子柄も特徴です。 多くの伝統産業は今危 機を迎えていますが、そもそも伝統産業という概 念で、ガラスケースの中 で展示されること自体が、 既に産業として時代の流 れに乗れず衰退した産業 です。

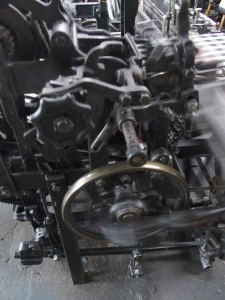

「産業として残す。使うものとして残したい」 と、臼井社長は語ります。 臼井織布で現役稼働する自動織機は、既に部品の生産が終了し廃業する織機工場に出向き 部品調達をしながら生産を続ける。

伝統産業という言葉にイメージされる古く保守的な在 り方にとらわれず、歴史資料としてただ保存展示されているトヨタ博物館へアンチテーゼ であり、現在進行形で生きている産業として伊勢木綿を残したいという強い思いを臼井社 長から感じられました。

伝統産業を「生きている産業」として残すためには何をどう考え行動すれば良いでしょ うかとの問いに臼井社長は、「組合の存在がネック。組合があれば組合内政治や、組合組織そのものを守るための硬直化が起こり、新しいことに挑戦できなくなる。

組合を維持することは、公的補助金を受けることにも繋がるが、補助金に頼ることで職人として、ビジネスとして、切磋琢磨がなくなり、成長がなくなるという弊害がある。

今、伊勢木綿は組合を解散し、臼井織布の独力で活動している」と明快に答えてくれました。 「今のままではなくなる」文化をそうした目から捉える時、行政などの公的機関や研究 者は、それを採集、保護しようとします。公的補助金も結局は文化を保護するべき消え行 く対象として見ているがゆえのものだと言うわけです。

しかし残念なことに公的機関は、そのモノに焦点を当て周辺の関連業種に目を向けていないことが問題です。

例えば「漆」では、漆取りや塗りの技術があっても、漆搔きの道具を作る鍛冶屋がいない とか、ダルマ生産に不可欠な国産の本ニカワがなく、長期間保たない中国産を使用せざる を得ない。どれほど良い木綿でも本染め職人や染め材料が科学品で良い色が出ないなど、 周辺産業も同時に消滅しているのです。

■若手デザイナーとのコラボで生き残る

歴史の中のモノとして展示されるのではなく、実際に着られる、使われるものとして残 し、産業として残さなくてはならないと考える臼井社長は、異業種とのコラボを模索して います。具体的には現在、京都の「SOU・SOU」や「衣 伊勢木綿」など、新しいブ ランドを構築しようとするグループとの共同戦線です。 SOU・SOUは「伝統の続きをデザインする」というコンセプトの元、日本の伝統的 モチーフを取り込んだテキスタイルデザインと日本の伝統的技術を活用しアレンジした服 飾で、今若者だけでなく高齢者にも人気の企業です。 県内でも知名度のない伊勢木綿は、どれほど良い物を作っても売れません。廃業を前提 にしていると語りながらも、「補助金に頼らず、生きている産業として残すために、飾る 物ではない伊勢木綿を残したいとする」とする臼井社長にとってSOU・SOUの優れた テキスタイルデザインはうってつけだったのです。